为纵深推进安全生产治本攻坚三年行动,樟木头应急管理分局将重大事故隐患判定标准作为破解基层执法难题、提升企业自查能力的“金钥匙”,通过分层分类培训、场景化教学、全流程督导等创新举措,推动标准从“纸上条文”转化为“实战指南”,实现执法检查靶向精准、企业自查有的放矢,辖区重大隐患整改率同比提升42%,为安全生产形势持续稳定提供了坚实保障。

执法检查:从“模糊判断”到“精准画像”

“以前检查危险化学品企业,总担心漏看了关键隐患,现在拿着标准逐条对照,像有了‘透视镜’一样心里踏实。”这是樟木头应急管理分局执法人员王鹏在应用判定标准后的真切感受。在过去的执法检查工作中,基层执法人员往往依赖经验判断,对重大事故隐患的界定不够清晰,存在“眉毛胡子一把抓”的情况。执法常面临隐患等级难界定、整改要求难量化、执法尺度难统一的“三难”问题,难以精准查找关键隐患。既影响执法效率,也难以精准打击关键隐患。自重大事故隐患判定标准实施以来,樟木头应急管理分局将16个行业领域的标准条款拆解为238项具体检查指标,配套制作《执法检查对标手册》,让执法人员有了明确的检查依据,大幅提升了执法的针对性和可操作性。

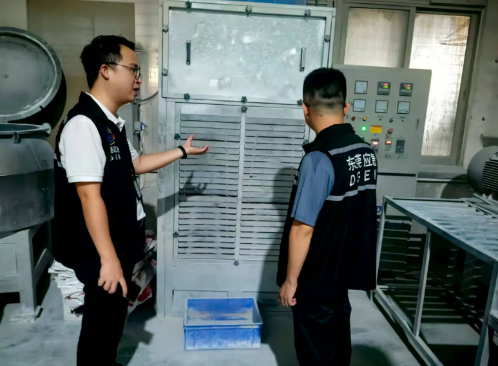

在对某金属制品企业的专项检查中,执法组依据《工贸企业重大事故隐患判定标准》,重点核查涉爆粉尘清理、特种设备安全、有限空间管理等8项核心指标。进入企业抛光车间时,执法人员发现地面堆积的铝粉尘厚度达3毫米,且除尘管道未按规定安装火花探测报警装置。“这两项分别违反粉尘爆炸危险场所未及时清理粉尘的标准和除尘系统未安装火花探测报警装置的标准,均属重大事故隐患。”执法人员当即用测厚仪记录粉尘厚度,并用专业设备检测除尘系统功能缺陷,固定证据后开具《重大事故隐患整改指令书》,明确15日内完成全面清理和系统改造。并同步启动专家帮扶机制,避免企业盲目整改。

企业负责人在整改验收时坦言:“以前收到整改通知总觉得小题大做,这次标准写得明明白白,我们请第三方机构测算后发现,若发生粉尘爆炸后果不堪设想。现在不仅完成整改,还根据标准新增了智能监测系统。”此次执法既守住安全底线,又避免简单“一关了之”,实现执法效果与企业发展的良性互动。

企业直查:从“被动应付”到“主动排查”

“车间主任,您看这条——起重机械制动失效属重大隐患,咱们天车上方是不是有异响?”在某电子制造企业的班前会上,安全专员小李正对照判定标准开展“找茬”活动。为扭转企业“重生产轻安全”的惯性思维,分局创新推出“标准进车间”工程,组织56名安全专家驻点指导,帮助企业将标准转化为岗位自查清单。

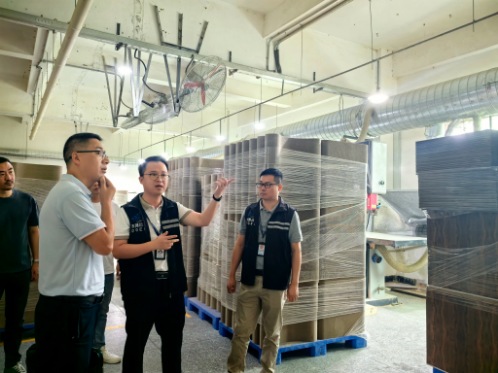

某大型玩具制造企业的转变颇具代表性。该企业原有32条生产线,设备种类繁多,以往自查仅能发现电线裸露、通道堵塞等表层问题。在分局的指导下,企业将判定标准拆解为冲压设备、特种设备、消防设施等8类岗位检查表,培训覆盖从车间操作工到高管的1200余名员工。今年6月,装配车间员工张某在对照“起重机械安全判定要点”时,发现3吨天车制动踏板行程异常,立即停机上报。经检测,制动片磨损已达报废标准,若继续使用极可能发生坠落事故。

“以前自查像扫落叶,现在按标准排查才是挖树根。”企业安全总监算了一笔账:应用标准后,该企业自查发现重大隐患5项,均在萌芽状态整改,直接避免可能造成的经济损失超200万元,而投入的培训和改造费用仅30余万元。更重要的是,员工从“要我安全”转变为“我要安全”,今年以来主动上报隐患线索同比增长170%。

经验启示与深化路径

樟木头应急管理分局的实践印证:标准的生命力在于应用。其核心经验在于“三个转化”:将专业术语转化为通俗表述、将抽象要求转化为具体场景、将整改要求转化为解决方案。

下来,樟木头应急管理分局将继续深化重大事故隐患判定标准的宣贯与应用工作,一方面,针对不同行业、不同企业的特点,开展更具针对性的培训和指导,不断提升基层执法人员的专业素养和企业的自查能力;另一方面,加强对标准应用情况的监督检查,对不按标准开展执法和自查的行为进行严肃处理,确保标准真正发挥作用。同时,积极总结推广好的经验做法,形成可复制、可推广的模式,为全省重大事故隐患排查治理工作贡献樟木头力量。

通过扎实推进重大事故隐患判定标准的宣贯与应用,樟木头应急管理分局有效提升了辖区安全生产管理水平,为经济社会高质量发展营造了安全稳定的环境。

来源:樟木头应急管理分局

您现在的位置 :

您现在的位置 :

公安备案号:44190002003941

公安备案号:44190002003941

动态新闻

动态新闻 政务公开

政务公开 办事服务

办事服务 公众互动

公众互动